欢迎来到营地客(隶属一诺智业旅游集团)官方网站!我们专注:微度假亲子研学营地全产业链策规投建营一站式提供商!

0731-85357747

13974920500

0731-85357747

13974920500

时间:2019-05-24

时间:2019-05-24

浏览量:

浏览量:

分享到:

分享到:

最近,有几张图片在一个家长群里炸开了锅。

▲ 练舞时写作业

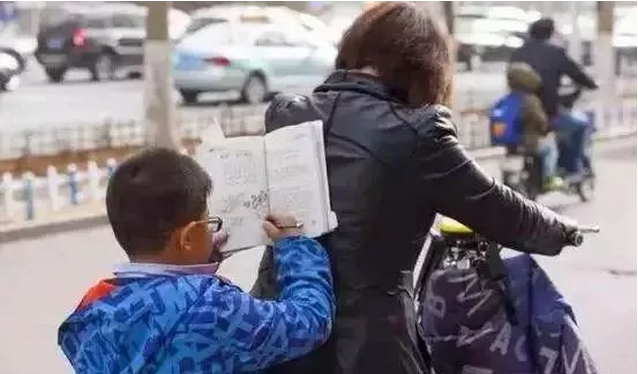

▲ 上学路上写作业

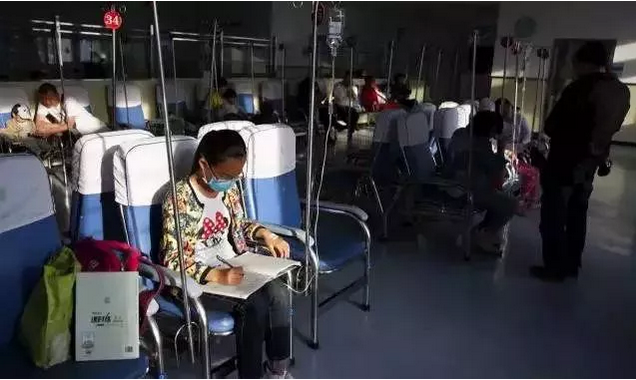

▲ 打点滴时写作业

▲ 别人在冲刺,他们在写“冲刺”

▲ 书包太重,压垮了背部

家长看到后都感叹,给中国人当孩子太难了啦!

这意味着,你要背上世界上最沉的书包,参加世界上最多的考试,最早品尝孤独与压力,最晚享受初恋。

也有人说,在中国做父母也太难了啦!

这意味着一个负责赚钱养家,另一个负责貌美如花......也负责赚钱养家;一个盯着自己家孩子,另一个还要盯着别人家孩子。

看到别人家的孩子那么优秀,就会产生攀比焦虑;

跟风报班,效仿别人,却收效甚微就会产生茫然焦虑;

想要素质教育,却屈从着应试教育,就会产生矛盾焦虑......

久而久之,家长们的攀比,成了孩子们辛苦奔波的理由;成人世界的期待与生存法则,成了推动孩子疾行的动力。

于是,走着走着,我们突然发现,已经忘记了尊重孩子成长的规律与节奏,让孩子真的像个孩子,让童年真的称得上童年;

走着走着,我们突然发现,已经忘记了尊重孩子生命个体的独特性与唯一性,忘记了教育的初衷不是为了满足大人的成就感,而应帮助每个孩子成为最好的自己......

冯友兰先生在《中国哲学史》里说过一句话:“教育其实是,使人成为真正普遍意义上的公民。”

你会发现,教育的本质就是用来成全人的。它是成全、培养一些人格健全的人,让人成为人,而不是成为某种人。

“培养一个人格健全,真正意义上的“人”,光靠学校教育是万万不够的。

传统的学校教育是成人在那里不断地教导儿童怎样怎样去做。但是要想让儿童发挥他自身的生命潜能,就要在环境中成长,这种环境是有生命的环境,是成人对儿童的使命清楚了解后所准备的。

所以越来越多的家长意识到,给孩子一段不插电的时光,一次户外探索的机会,一次非认知技能的训练的重要性。

正如中国营地教育联盟主席赵蔚女士所说:

"营地教育越来越受到认可,被越来越多的国家所重视,在一些国家已被正式纳入常规教育体系。

正是因为营地教育提供了学校教育和家庭教育无法实现的价值,比如培养孩子面对未来的最重要的几个素质,沟通能力、合作能力,创新能力、批判能力等。"

有一次,三川玲老师和一个英国华人进行交流。

她很好奇地问身为剑桥医学院教授的爸爸:“你们的孩子在课余和假期的时间,都在干什么?”。

爸爸对正在拍照的女儿说,“你来自己说说吧。”

那个十几岁的阳光女孩儿,说她刚刚从夏令营回来。那个夏令营是设在丛林里的,每个孩子都要参与在那里的生活,并学习各种感兴趣的课程。

三川玲问她有哪些野外生活的技能,她说自己基本上可以在野外生活一个月没有任何问题。

令她想象不到的是,这个时尚可爱的小女孩,竟然在跟她给讲绳索、负重、帐篷、攀岩、净化水源……每项讲得都头头是道。

三川玲老师问她,未来想做什么?

她说,会像她所敬佩的父亲一样从医。但是,现在她的兴趣是摄影和设计,看了她的网页展示后,那些极具个性和想象力的作品,真是令人惊叹不已。

这才是一个十几岁的女孩子啊,却对自己的生活、兴趣以及未来的志向,那么坚定和从容。

如果说,每个人的心中,都有属于自己心灵归属的瓦尔登湖。

那么,对于孩子,一次深刻的营地教育无疑是让他更快更好地认清自己,找到归属的途径。

在山谷,在公园里,他们是那么地活跃,勇敢,大气和自由。在城市里不爱吃饭的开始变得狼吞虎咽,不爱学习的开始追着问问题,腼腆害羞的竟然可以在广场上独舞……那个时刻的孩子,才是他真实的样子。

愿每个孩子都可以成为自己。

文章标签

文章标签